A orillas del río fronterizo

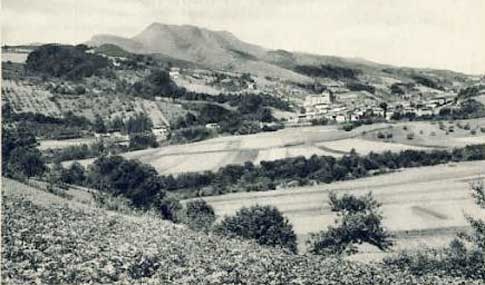

A orillas del río Bidasoa, en la frontera con Guipúzcoa, se encuentra esta bella localidad. Pintoresca, cuenta con un interesante casco urbano repleto de edificios de gran valor patrimonial. Aquí tienes la historia y lo mejor que ver en Vera de Bidasoa-Bera.

Planifica tu escapada a Bera

El recorrido por lo que ver en Vera de Bidasoa-Bera se compone en su mayoría de exteriores. Así, no ocupa más de una mañana. Por su parte, la cercana Igantzi es una buena base para explorar el valle. Para extender la escapada se puede cruzar a Guipuzcoa para visitar Irún, Hondarribía o el Parque de las Peñas de Aya. Sin salir de Navarra, una alternativa la componen el Parque del señorío de Bertiz y Elizondo. En caso de ser fan de lo esotérico, Zugarramurdi es el destino ideal.

Para conocer la gastronomía y hospedajes locales, consulta las páginas de dormir y comer en Vera de Bidasoa.

No existe un acuerdo claro en torno al origen del nombre de la localidad. A lo largo de la historia de Vera de Bidasoa se ha empleado indistintamente en lengua castellana y vasca. De ahí derivan diferentes teorías. Unas lo asocia al río, mientras que otras la asocian al vocablo vasco behera, parte baja. Tal caso referiría a su situación geogrñafica. Sea como fuere, el sobrenombre “de Bidasoa” se añadió en 1916 a fin de evitar confundirla con otros pueblos.

En todo caso, desde sus inicios fue una población fronteriza. Sirvió durante siglos como defensa del Reino de Navarra frente a franceses y guipuzcoanos. Llegado 1402, Carlos III el Noble reconoció su labor otorgándole privilegios. Este carácter también ha fomentado que se viese favorecido el contrabando en la zona.

La iglesia de Vera tenía como patrón al Señor de Alzate y Urtubie. En 1606 nombró párroco a Lorenzo de Hualde. Este fue uno de los principales colaboradores de los inquisidores a la hora de generar la paranoia brujesca que desató el Proceso de Logroño. Intervino para que muchos de sus vecinos fueron acusados de brujería.

Durante el verano de 1794, Vera de Bidasoa fue ocupada por tropas francesas de La Convención. Como es habitual, los galos realizaron toda clase expolios. También sufrió destrozos durante la Guerra de la Independencia y los conflictos carlistas. En 1872, el pretendiente don Carlos de Borbón entró en España por Vera de Bidasoa para comenzar la última de las Guerras Carlistas.

Más tarde, a principios del siglo XX, Pío Baroja compró un caserío en la localidad. Desde entonces la historia de Bera quedó ligada al linaje del escritor. Por sus calles han sido habituales, además del propio autor, figuras como Carmen Baroja. Dicha mujer fue una antropóloga, escritora y madre del también historiador Julio Caro Baroja. También vinculado al mundo de las letras, es natural del lugar el académico de la Real Academia de Lengua Vasca, Euskaltzaindia, Ignacio Larramendi.

A continuación, lo mejor que ver en Vera de Bidasoa-Bera.

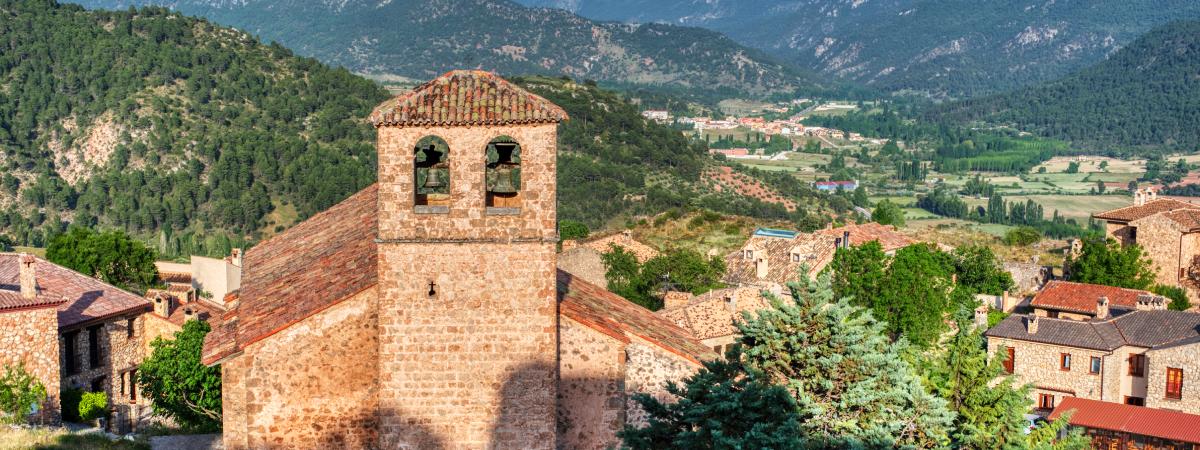

El Casco urbano de Bera se extiende a través de la margen izquierda del río Bidasoa en su camino hacia el mar Cantábrico. Se trata de un conjunto patrimonial de gran atractivo. Entre lo más interesante que ver en Vera de Bidasoa están sus casonas nobles. Se rigen por los parámetros de la arquitectura tradicional local. Es habitual ver fachadas con entramados de vigas de madera y balcones decorados con macetas. Además, también disponen de plantas bajas porticadas o grandes tejados a dos aguas.

De entre todas las casas que ver en Vera de Bidasoa destaca el Caserío Itzea (siglo XVII). Fue adquirido en 1912 por el escritor Pío Baroja y ocupado durante generaciones por su familia. Es notable su espectacular alero de madera.

Mientras tanto, la Casa Lazarobaitia, de estilo renacentista, alojó al pretendiente don Carlos en 1872. Poco después estalló la última guerra carlista. Otro edificio interesante que ver en Vera de Bidasoa es la Casa Arostegia (1796). Allí durmió José Bonaparte en su huida a Francia desde Vitoria poco antes de que también se alojase en ella el duque de Wellington. Presenta en la parte alta de su fachada el escudo de armas de la familia Legia.

La Casa Zelaia cuenta con una estructura tradicional de gran armonía. Dispone de un entramado de vigas y grandes balcones de madera. En su terreno se asienta la Hornacina del Cristo de Contrabando. El origen extranjero de la imagen queda patente en el hecho de estar sujeto por cuatro clavos, uno en cada extremidad. En cambio, la tradición española es que fueran tres.

Con todo, el elemento civil mas destacado que ver en Vera de Bidasoa es su ayuntamiento (1776). En 1983, durante la reacondicionación de su fachada, se descubrieron restos de antiguas pinturas murales. Estas representan a las cuatro virtudes cardinales. El conjunto pictórico fue estudiado y completado por Julio Caro Baroja. Además, fue restaurado por el pintor local Juantxo Larramendi.

La Iglesia de San Esteban se construyó en el siglo XVI, sobre una antigua casa torre. Pese a posteriores remodelaciones, todavía es posible adivinar restos de su fisonomía anterior. Dentro guarda el mejor órgano románico de toda Navarra y, junto a él, una excelente sillería de madera.

Una vez disfrutado lo que ver en Vera de Bidasoa-Bera, descubre otros estupendos planes por la Comunidad Foral de Navarra, así como su turismo activo.

Imprescindibles

Datos prácticos

43° 16′ 42″ N, 1° 40′ 57″ W

Pamplona 65 km, San Sebastián-Donostia 34 km, Madrid 484 km.

Paseo de Julio Caro Baroja y alrededores de la estación de autobuses.

56 m.

3829 (2013).

Las principales festividades que ver en Vera de Bidasoa son el Corpus Christi y San Esteban (del 2 al 6 de agosto).

Más ocasiones notables que ver en Vera de Bidasoa son: Carnaval, Feria de Artesanía, Lurraren Eguna y Día de la Tierra (cuarto domingo de octubre).

Palmadera.

Otros destinos próximos

[image-carousel category=”vera de bidasoa lugares”]